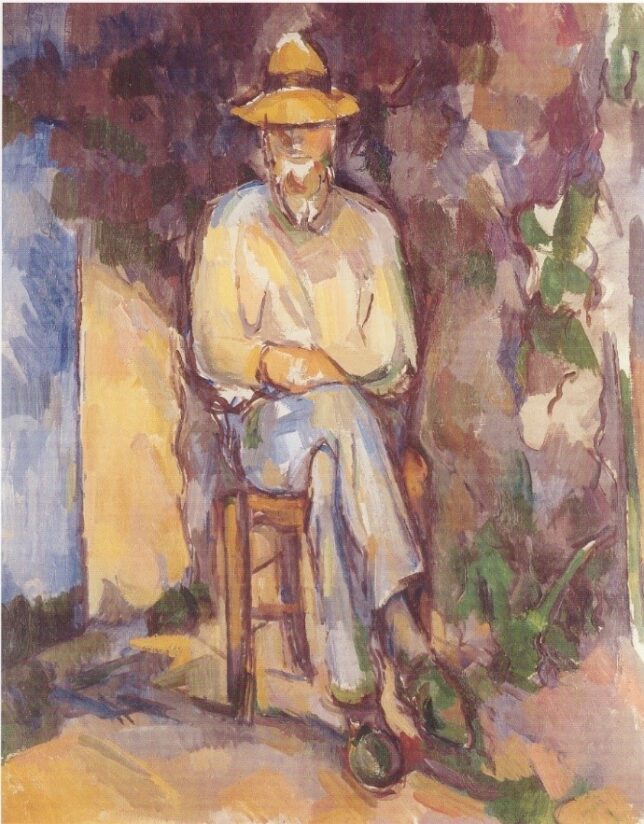

セザンヌ晩年の『庭師』の肖像。

戸外の陽だまりにポーズするこの肖像画には、どこか人間という存在の「はかなさ」「不確かさ」とともに、ある揺るぎない「確かさ」をも求めようとするアンビヴァレンスが認められる、というような話だった。

この絵でまず印象的なのは、すでにみた晩年の何枚かのヴィクトワール山と同様に、筆の運びがじつにのびのびと闊達な点である。

ディテールの克明な描写はやはり皆無であり、(ここ何回かのテーマとなっていた)「瞳」は、帽子の陰となって見ることができず、当然、表情をこの人物から読みとることはできない。

一方、背景と人物を区切る輪郭線は太く塗られ、人物と他とを区別しようとする痕跡が見え隠れしている。そして、左背後に覗く、堅固な壁(柱?)。人物と同様に“無表情の表情”を感じさせる。

上手くは言えないが、「表現の省略」が、かえって人物の「存在」としての重みを炙り出していると言うか… 例えば、人を凝視し続けたのち、フッとそこから僅かに眼線を逸らしたときにおぼえる、人の気配の「存在」感と言ったらよいのか…。

以前、晩年の肖像画シリーズの根底にあるのは「外面化された内面表現」ではないかと述べたが、この絵はそんなテーマの枠組みを越えている。この庭師の内面というより、人間の「存在」そのものに対する深い問いかけが、至極「造形」的に ―「省略」化の推し進められた新しいタイプの肖像画として達成されている。

この『庭師』は、僕には、どこかジャコメッティの一連の肖像画を想い起こさせる。

というのも、彼もまた軽快・精妙なタッチによってディテールの描写を排して、輪郭や説明的描写への疑いを通じて、きわめて逆説的に、人間の「存在」感が僕たちの胸にダイレクトに突き刺さってくる、そんな肖像画を描き出すことに成功したからである。

大変に乱暴な言い方をすれば、ジャコメッティの絵画表現は、印象派によってもたらされた「かたち・輪郭への懐疑」あるいは「現象としての世界の発見」を独自に継承・発展させ、それらを逆手にとるようにして、ギリギリまで削ぎ落とした人間存在のリアリティーを実現したものと言えるのではないか。

そこでは「表現の省略」化が推し進められているものの ―セザンヌとは逆に― 顔や「瞳の描写」は異様なまでの集中、密度を示す場合が少なくない。まるで、“のっぺらぼう”になる寸前で、表現が“反転”したかのような印象である。

モデルを視、逆に作家が視つめ返される、そんな緊迫した相互の交感を通じてだろうか、その肖像作品は、“人間が存在することの畏れ”さえ表現している気がする。