ディテールの「省略」、瞳の「省略」が、純粋に「造形」的なものへの集中を促していた以前のスタイル。それが、「人間」的なものへの興味を起こさせるものへと変化した「造形」性。「省略」された瞳の奥底を透かし見たくなるような衝動、いったいあなたは今何を考え、どんな人生を歩いてきたのかと尋ねたくなるような衝動を強くおぼえる「省略」に変化を遂げた「造形」性。

セザンヌの生きた当時、伝統的な肖像画の傑作といえば、例えばラファエロの『カスティリオーネの肖像』ですでにみたように、描かれた人物の方から自己の“内面”を ―瞳の奥から― 自発的に訴えかけてくるのだが、セザンヌ晩年の肖像作品では、こっちから向こうに「能動的に」問うてみたくなる、そんな肖像画になっている、というような話が前回のテーマだった。

しかし、実際のところ、僕たち生身の人間がヒトを見つめたときに感じるリアリティーとは、そんなものではないだろうか。時に僕たちは、肉親や恋人ですら、その“内面”を知る由もないのだから。

(その意味では、謎めいた「瞳」(『モナリザ』)を描き、また「輪郭」を疑いぬいたレオナルドの方が、ラファエロよりも遥かにセザンヌに近かったと言える。)

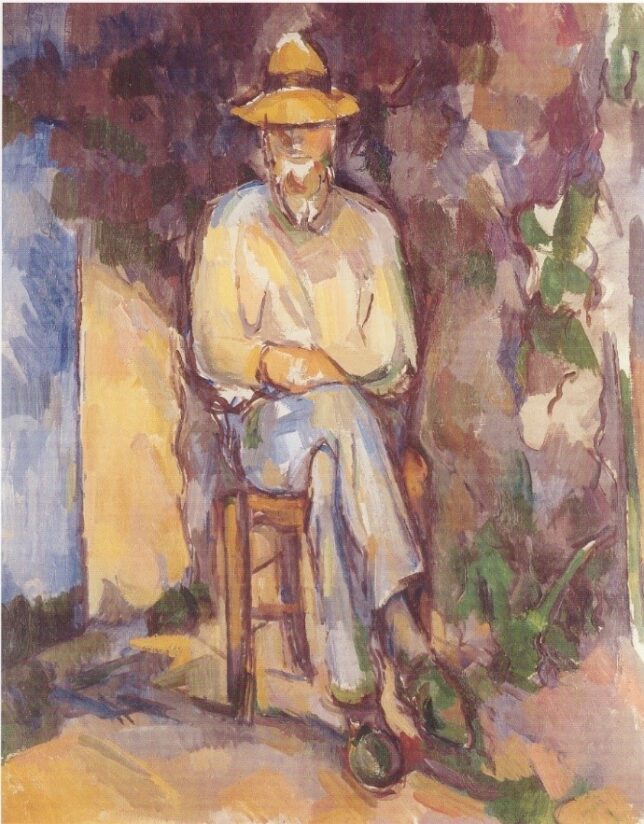

「表現の省略」が、却って人間の「存在」の重さ、人間性のリアリティーの表現に成功しているというアンビヴァレンスは、以前見た『庭師』で、ますます著しい成果を遂げているように感ずる。

『アンブロワーズ・ヴォラールの肖像』や、『ロザリオの女』といった室内での人物画と異なり、戸外での明るい日差しの下でのポーズにもかかわらず、例えばルノワールの『陽を浴びる女』とは、与える印象・ムードが対照的である。

というのも、『庭師』では、外光のゆらぎの中で、人間の「存在」の不確かさをどこかで直感しているものの、それでもなお飽くことなく、その「存在」の確かさをまさぐっているかのような画家の眼線(=絵筆の痕跡)、大変に「能動的な眼線」をそこに感じるからだ。