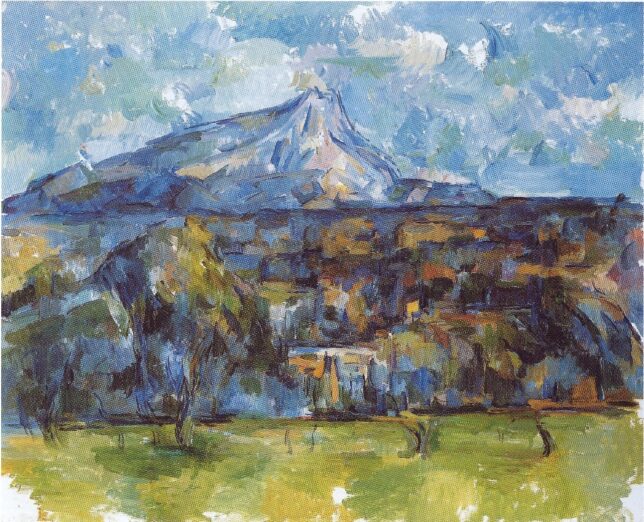

2007年の夏だっただろうか。ブリジストン美術館で開催されていた小規模の“セザンヌ展”に立ち寄り、このエッセイのおしまいの方で見せた傑作『サント・ヴィクトワール山とシャトー・ノワール』を -この美術館自慢のコレクションのひとつだが- ほとんど人気(ひとけ)のない空間でゆっくり眺める機会に恵まれた。やはり、実作を前にすると、複製では充分に伝わってこないアウラを味わうことができるものだと、あらためて感じたものだった。

さて、これまでの話をごく簡単に振り返ると -セザンヌの作品には、「具象」的になればなるほど「抽象」的となり、「抽象」的になればなるほど「具象」的となっていくかのような必然性があり、したがって、現代の僕たちの眼からみると、一見「抽象化」のみが推し進められているように感じられる彼の制作が、じつは、大変「具象的」な眼差しによっても達成されている、という話だった。

最晩年のヴィクトワール山・シリーズに「眼線の収斂してゆくスポット」を想定し、画面全体の「均質化」が推進されるがゆえに、かえってそのパートが目立っていく構造 -「具象的」な眼差し- を、僅かながら明らかにしてみた。

僕は、繰り返し、「セザンヌの後年の作品では、画家の眼前に存在したモティーフたちに眼を這わせているかのような印象を受ける」と述べてきた。また、このエッセイの初回では、「彼の絵にディテールの描写が見られない理由は、たとえばゴッホのように激しく感情を表出するための筆勢の必要から、などといったことばかりでなく、我々人間がどのように外界の形状に眼を這わせているかを明瞭にしたかったから」なんてことも述べていた。 …「抽象画」へと突き進んでいきながら、「具象画」としての機能を遺憾なく発揮していく絵画。

最晩年のヴィクトワール山・シリーズでは、「タッチの均質化」と「眼線の収斂スポット」というふたつのエレメントが、一枚の絵の中で、互いに調和したり反発したりというような攻防戦を繰り広げていることが多く、そうしたスタイルの葛藤、スタイルの揺らぎが、僕には、絵の中身 -つまり、絵の与える感動を決定づけていると言ってもいいくらいなのである。

また、であるからこそ、“遠くに臨む山”というモティーフ -山の方・頂きの方へと眼線を牽引していく「求心力」と同時に、裾野を悠然と見渡してたじろがぬ広がりを放つ「遠心力」とをともに合わせ持っているモティーフ- が好んで選ばれたのだとも言えるのではないか。