では、若い頃に描かれた肖像画はどうなっているか?

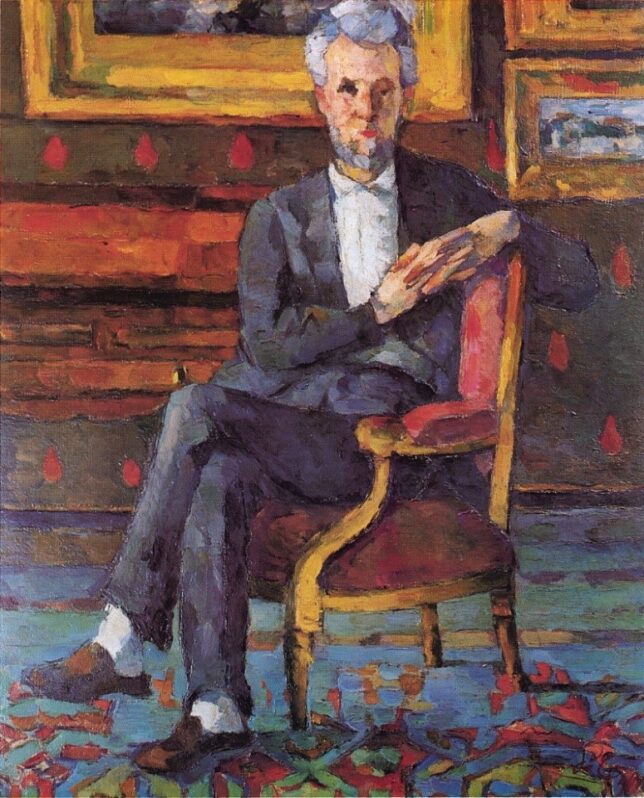

例えば、30代後半頃に描かれた『肘掛け椅子のセザンヌ夫人』、40歳頃に描かれた『ショッケの肖像』を見てみたい。

まず、両作品から受ける強烈な堅固さは、その構図もさることながら、小さな色面の“タイル張り”のような塗り方にも由来しており、その絵の具の輝きは、随分前に見た20代半ば頃の『青い帽子の男』にも通じる魅力を湛えている。

『青い帽子』にしても、ここにあげた両作品にしても、「瞳の描写」は ―堅固な「造形」的興味の集中にはむしろ邪魔であると言わぬばかりに― やはり簡略に済ませられている。描かれた彼らの内面や人間存在としての有り様は絵のテーマではなく、彼らが何を考えていようがいまいが知ったことではない、というふう。

要するに、伝統的な肖像画の描き方である表情の克明な再現は、セザンヌにははじめから皆無に近く、 (「瞳の省略」等々といった)ディテール描写への無関心は、とくに晩年にのみ認められる特徴ではなかったのである。

しかし、晩年の肖像作品と若い頃のそれでは、何かが違う… いったい何がちがうというのか?

答のひとつをごく簡単に言えば、若い頃の肖像作品では、僕たちは「絵の表面」に眼を走らせ、その色彩の純粋な輝きを楽しむのだが、しかし晩年の肖像画では、絵を通じて画家の眼前にポーズしていた生身の人間、その「対象の表面」に眼を走らせているかのような感覚をおぼえる点だ。

これは、すでにセザンヌの特徴として以前に指摘した話だが、肖像画についても無論当てはまる。大変興味深いことに、「ディテールの省略」、「表情の省略」の及ぼす美的な効果が、若い頃の肖像画では、純粋に「造形」的な興味への集中をおもな目的にしていた -つまり「ポーズするこの人物について、必要以上にあれこれ興味を持つな」という趣旨だった- のだが、それに対し晩年の肖像画では、逆に「ポーズするこの人物について、もっと詳しく見たい」、「知りたい」というような興味を促すものへと変化しているのである。

そこに登場する人物たちは“小説の挿絵のように親密”でありながら、僕たちが映画俳優や初対面の人に覚えるような現実の人間としての興味を喚起し、またそれが、きわめて「造形的」なコミュニケーションを通じて達成されている。晩年に描かれたいくつかの肖像画をじっくり眺めるほど、僕にはそんなふうに感じられてくる。