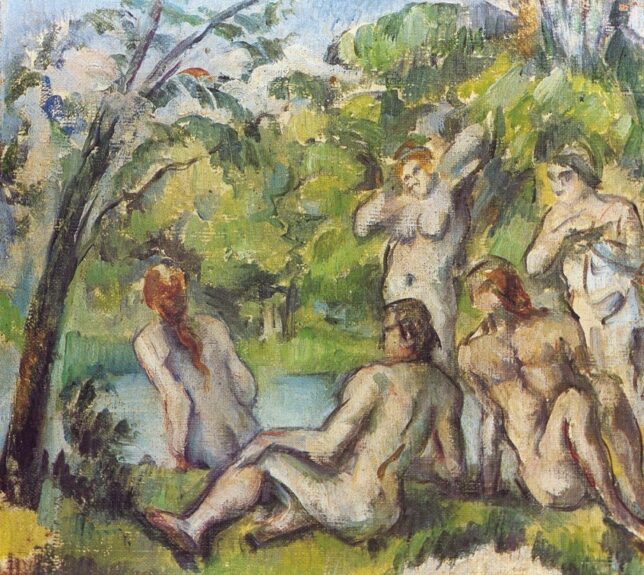

『大水浴図』シリーズの制作において、実際のモデルを使わなかったのは何故か?

サルトルが初めて指摘した「視線による自由の拘束」や「物化」の概念を先取りするかのように、セザンヌは生身の人間への眼差しを回避したのではないか。あるいは、『大水浴図』が「視覚的な問題」から解放された、祈りにも似た純粋なイメージの結晶だったからではないか。

ともあれ、“物化”する人体群像、折り重なる裸の人間たち。にもかかわらず、絵のテーマは理想郷を指向するというアイロニー。不可思議なアンビヴァレンスを、誰しもここに認めないわけにはいかない。彼の水浴図は、一方ではきわめて「物質」的に描かれているものの、他方では(仲間と共に水浴びを楽しんだ)青年時代の懐かしい想い出を -意識的にか無意識的にか - 遥かなる水浴の“幻”として描き出している。

要するに彼の水浴図は、“物化”していく人間たちの予視であると同時に、まぎれもなく人間賛歌の図であり、つまり20世紀賛歌の図でもあったのだ。その意味で、若かりし頃の幻視に自身を誘いながら、明るい未来をも透視しようとする眼線の終局 -あるいは、物質世界と人間(肉体)との極限の戦いと調和の図- を描いたひとつの“ジャメヴ”(未視感 jamais vu 仏)とみることもできるだろう。

ところで、不思議なことに、晩年の彼の特徴である「セザンヌ・トライアングル」は、この『大水浴図』では 人々を導き入れるゲートのようになっている。そしてこのゲートのかたちづくる「三角形」は、ヴィクトワール山に出現した「三角形」とは明らかに違ってみえる。

というのも、ヴィクトワール山では、僕たちの眼線が厚い空気の層を通過して最後に固い岩にぶつかり、ついに撥ね返されてしまうような、堅牢この上ない「三角形」なのだが、ここにみる「三角形」は -同じブルー系でありながら- 「無限」を感じさせるからである。死を予感したセザンヌが自身の安息を求めた「天国の門」とまでは言わずとも、僕には何故か「未来に通じる門」のようにしか見えてこない。

一体この門は、物質主義を超えた新たなヒューマニズムを夢見たセザンヌの幻視なのか。ヒューマニズムという言葉は現代では使い古され、死語とさえ見なされるが、セザンヌが描いたのは -この言葉から連想する陳腐な復古ではなく- 来るべき時代のための新しい人間中心主義を、彼は愚直なまでに真摯に夢想したのかも…。

理想郷の復古を透かし見るような眼差し。そして、それを裏づけるような、人間たちの背後に広がる景色の美しさ-

セザンヌの水浴図を前にしたとき、「何故こんなものを描いたのか…」と戸惑う瞬間、見る者はまさにセザンヌの“泥くさいトラップ”に陥る。 その“トラップ”は、物質と精神、自然と人間の交錯を、私たちに静かに問い続けるのである。