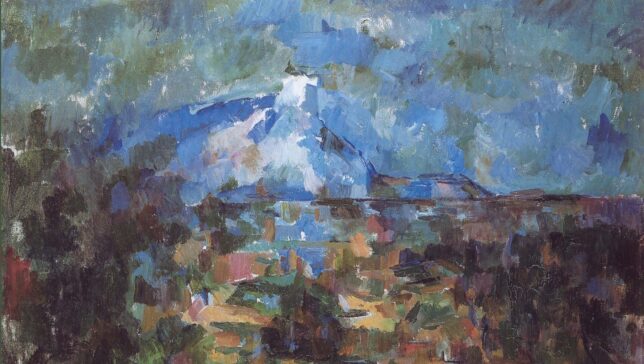

はじめてセザンヌの晩年のヴィクトワール山シリーズに感動したときのことを、時折思い出す。

その感動が何に由来するのかも判らず図版をめくり、画集が終わりへとすすむにつれ、彼の「筆の動き」が、あたかも“勝利の”(victoire仏)山の「三角形」のかたちを -その安定感さえも- 瓦解させていくようで、言いしれない憂い・不安に襲われた。

その不安は、セザンヌ自身の、行く当てを失ったかのような「能動的な眼線」のそれ、あるいは、“盲目的にこの世界を視極めようとする眼線”の不安のようなものではないか、そんなふうに今は考えている。

セザンヌの「不安」の根源的な要因が何であるか、診断する術(すべ)は勿論ないが、しかし、それが孤独であるにせよ、人間不在であるにせよ、それを解消する必要が彼にはあったのだろうと。

そして、そこからの解放を求め、彼はどうしても“人間”(肖像画)に没頭せざるを得なかったのではないだろうか。自身の画面が抽象化し、物化が進み、絵が鋼のように強靭になっていけばゆくほど、そのクールな強さに対して、熱いしなやかさをもたらす別のエレメントが必要になったのではあるまいか。肖像画に没頭することは、物化してゆく自身の抽象世界からの解放であり、救いだったのでは…と、そんな無謀な問いを抱かざるをえない。

水浴図において「セザンヌ・トライアングル」がそのかたちを明瞭に浮かび上がらせれば浮かび上がらせるほど、水浴する人間たちは言わば“蛇足”のような存在に見えてしまうのだが、彼はここで「トライアングル」を人間たちによって打ち消したかったのだ。つまり、ここでもやっぱり、セザンヌはセザンヌだったのだ!

彼は、いつもの様に正反対の方法で自身を解放したのである。晩年、セザンヌの頭脳を占有・支配していたクールな三角形のイメージ「セザンヌ・トライアングル」は、こうして、“ヒト”の形姿が持ち込まれることによって“耕し直され” -そこに破綻が生じようとも- 新しい“命”が吹き込まれていき、数々の傑出した肖像や水浴図が制作されていったと考える。